【编者按】

自2025年3月珠海集中培训以来,黑龙江省鸡西市中小学教师能力素质提升“三年会战”行动计划项目学员对跨学科主题活动激发了浓厚的学习和探究兴趣,4月份北师大项目组成立鸡西跨学科研究小组,在后续返岗实践过程中,通过自主研修、小组研讨、线上展示与点评等方式推进跨学科主题活动探究向纵深发展。时值9月实地集中培训,北师大项目组特别安排本次“跨学科”主题活动,搭建展示与学习平台,激励项目学员主动探索教学实践新路径、新方法,在核心素养扎根课堂落地的过程中,积累鲜活、实用的宝贵经验。

金秋送爽,学意正浓。9月22日,鸡西市中小学教师能力素质提升“三年会战”行动计划第四次集中培训启动,“跨学科主题学习阶段成果展示与教学研讨”主题活动在鸡西市第一中学报告厅拉开帷幕。本次活动旨在深度检验与展示“三年会战”在跨学科教学领域的阶段性成果,通过课堂实践案例破解教学难题,为全市中小学教师搭建高水平的交流研讨平台,为进一步深化素养导向的课堂教学改革奠定坚实基础。

课堂精彩纷呈 展现融合新貌

活动核心环节为六节跨学科展示课,覆盖小初高学段,涵盖物理、化学、历史、数学、道法等多学科,充分展现了跨学科教学的多元路径与实践深度。

高中刘伟老师《物质的制备与性质》:以“侯氏制碱法”工业实践为主线,引导学生分析制备流程,融合化学反应原理、工程技术优化与绿色化学理念,培养学生科学探究与社会责任素养。

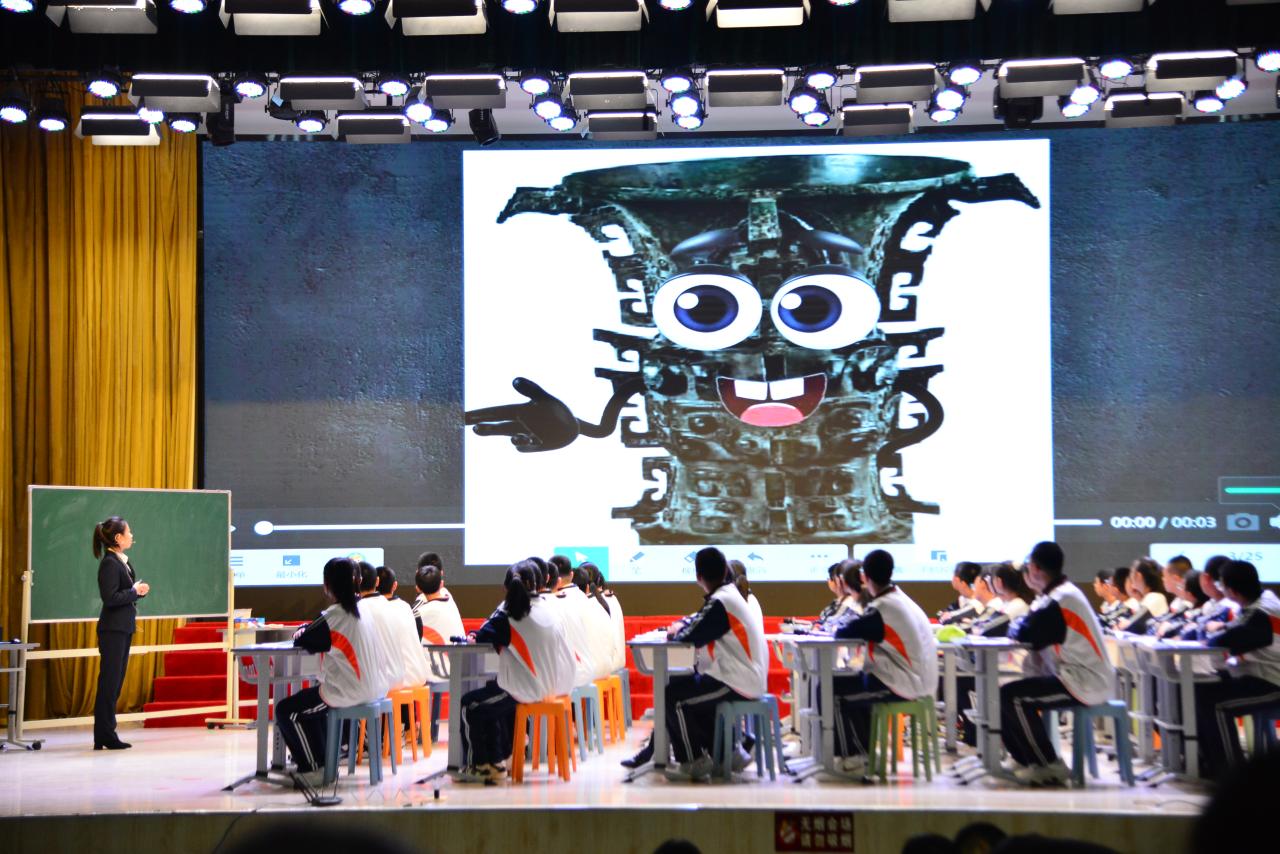

初中于悦老师《何以中国》:以文物何尊为跨学科载体,有机串联历史、语文与美术学科。学生在“与文物对话”中沉浸式解读其时代价值与艺术特征,于多学科交融中增强文化理解力与民族自豪感。

小学王靖琦老师《可能性》:创设趣味抽签情境,将数学概率学习融入生活实践,并自然衔接语文成语理解与科学观察方法。学生在动手操作与合作交流中,主动建构“必然”“可能”等概念,发展数据意识、语言表达与逻辑推理的综合能力。

无生授课环节,张英杰老师《减少垃圾有妙招》:以“社区监督员”身份创设情境,融合道法、科学、美术与劳动教育,引导学生在践行垃圾分类与变废为宝中,内化环保责任。

刘诗雨老师《我们周围的空气》:设计“氧气侦探”角色,整合化学、科学史与数学方法,引领学生通过多学科视角探究空气成分,提升探究与整合能力。

沈文涛老师实践课《风》:以风能利用为线索,贯通物理、地理、环境与社会学科,通过对能源热点的探讨,培养学生系统思维与解决实际问题的能力。

专家精准引领 启迪教学深思

研讨环节,北京师范大学石芳教授对展示课进行了深入点评与精准指导。石教授高度肯定了教师们积极探索的创新精神,认为课程设计“紧扣素养目标,实现了知识有机融合”。石教授专家在研讨中指出,新课标下部分学科教学展现出显著优势,能够以探究式教学为核心,通过层层设问引导学生深入思考,同时将育人理念与学科核心素养价值观深度融合,有效落实了育人目标。

同时,石芳教授明确指出当前教学存在的核心不足,即跨学科融合力度欠缺,尤其在科技元素的融入上不够鲜明,跨学科多停留在部分学科表层结合,未能充分实现多领域深度联动,尚未完全契合新课标对跨学科教学的要求。

针对不足,石教授提出具体改进建议,强调跨学科教学需打破学科壁垒,可围绕特定主题,系统整合化学、生物、地理等多学科视角与方法,强化科技元素的渗透,通过项目式学习等形式,推动多学科知识与能力的综合运用,助力学生构建完整的知识体系与思维框架。此外,跨学科教学应源于真实复杂问题的解决需求,自然整合多学科知识,避免简单拼凑。课堂教学必须实现从知识导向到素养导向的根本转变,以学生为中心,通过项目式学习和真实任务驱动,让学生在探究实践中发展关键能力和科学思维,从而真正提升育人质量。

实践凝思聚力 反思赋能成长

在本次展示课的过程中,我收获非常多。首先谈谈我的不足:在石芳教授的指导下,我认识到,整节课虽能明显体现跨学科主题,将物理学与地理、生物学科相互结合,且融入了大思政元素,但在推进过程中,导入环节过度强调形式——为了导入而导入、为了追求宏观而刻意拔高,这一点也得到了石教授的点评,是我未来课堂需要重点改进的地方。

真正的跨学科实践,核心意义在于构建清晰的知识链条与明确的学科连接,而非单纯为了完成授课任务、追求课堂表演效果,刻意对课堂进行跨学科设计,也就是要避免“为跨而跨”“硬跨”的问题。

同时,石教授的点评也让我明白:探究式学习思维能力的培养,是一个循序渐进、贯穿课堂始终的过程;现实情境与理论知识的结合,必须实现一体化展现,绝对不能让二者处于“两层皮”的脱节状态。

此外,我也发现了课堂中的一处优点:在教学中充分利用实验器材辅助教学,能有效引导学生主动学习、激发他们的学习兴趣。未来我会继续优化,真正让课堂通过“任务驱动+问题驱动+探究式学习”的融合模式实现育人目标,切实体现核心素养的提升与升华。

——沈文涛 鸡西市实验中学

在石芳教授的指导下,我认识到板书的问题,不能为了活动展示方便,黑板上一个文字都没有,都是美观的磁力贴,这是我未来课堂需要重点改进的地方。其次,我设定了一个AI现场视频通话的环节,石教授给我提的宝贵建议是课堂可以使用AI技术,但是要切合主题,今后的教学中对于AI技术的使用我心中有了方向标。石教授给我提的最宝贵的建议是:可以把我的第一个实践作业改成前置性预习作业,道法这门学科从生活中来,最终会回归到生活中去。

本课的跨学科融合已初见成效,若想进一步提升深度,可注重“学科关联的系统性”:例如在垃圾分类实践中,可融入数学学科的“分类统计”知识,让学生统计班级常见垃圾的种类占比,用数据明确“减量重点”;在“变废为宝”创作中,可结合美术学科的“造型设计”“色彩搭配”知识,让作品既实用又美观,实现“生态价值、科学价值、审美价值”的多元统一。

此外,我也发现了课堂中的一处优点:在教学中充分设置各种活动,能有效引导学生主动学习、激发他们的学习兴趣。将“绿水青山就是金山银山”的理念自然融入教学,体现了道德与法治课程在价值引领上的独特功能。

——张英杰 鸡西市师范附属小学

石芳教授的点评和指导我对这节跨学科探案课的实践价值与改进方向有了更清晰的认知。在今后的跨学科教学中,我要避开“为融而融”的误区,以数学“量化、比例”思维辅助化学成分分析,让数学成为精准解决化学问题的工具,体现学科间互补价值,且设计问题链,层层深入驱动学生分析、创造等高阶思维,提升探究能力。此外,我意识到此前评价多侧重化学知识掌握,却忽略了对跨学科思维的评估。受点评启发,后续将设计专项量表,专门评估学生“数学工具运用能力”与“逻辑推理严谨性”,既能让评价维度更全面,也能帮助学生清晰感知自身综合素养的提升方向。

这堂课让我深刻体会到,好的教学需以情境为舟、思维为桨,方能带领学生抵达核心素养的彼岸。未来我会继续深耕跨学科教学,不断优化教学设计,努力打造更高效、更能促进学生全面发展的课堂。

——刘诗雨 鸡西市树梁中学

石芳教授的细致点评让我既有收获认可的欣喜,更有对教学深度的清醒认知。石教授肯定课堂“以探究式教学贯穿,通过问题链引导学生关联历史思维与核心素养”,这与我设计初衷不谋而合——历史教学不应是史实堆砌,而是让学生透过“对称美”“汉字内涵”等细节,触摸背后的唯物史观与家国情怀。但当石教授指出“跨学科融合不足、科技元素薄弱”时,我也意识到自身局限:虽尝试融入艺术元素,却未进一步打通化学(如青铜器材质)、地理(如文物出土地域)、科技(如AI文物研究)的关联,未能让学生在更广阔的知识网络中理解历史。

特别是石教授提到的“博物馆文物项目式学习”“紫砂壶跨学科案例”,为我打开了新思路。未来我会重构教学设计,以文物为锚点,串联多学科知识,让历史从课堂延伸到实践;同时主动学习科技教学手段,让AI等工具为历史探究赋能。

——于悦 鸡西市树梁中学

在石芳教授的指导下,我认识到,首先学生差异关注不足:跨学科任务设计难度统一,未考虑不同基础学生的接受能力,如对数学逻辑较弱的学生,缺乏阶梯式指导,可能导致其在跨学科探究中难以跟上节奏。其次评价标准模糊:对跨学科学习的成果评价,仍以“可能性”的知识点掌握为主,忽略了学生在合作探究、跨学科思维运用等方面的表现,评价维度单一。

同时,石教授的点评也让我明白:探究式学习思维能力的培养,是一个循序渐进、贯穿课堂始终的过程;现实情境与理论知识的结合,实现一体化,绝对不能让二者处于“两层皮”的脱节状态。

此外,我也发现了课堂中的一些优点:首先,能引导学生将“可能性”的数学概念,与生活场景、探究实验等跨学科内容结合,帮助学生理解知识的实际应用价值,避免单一学科的抽象化学习。其次,通过跨学科任务,推动学生从数学的逻辑推理、科学的实证分析等多角度思考问题,培养综合思维能力,打破学科思维壁垒。最后,借助跨学科素材,让“可能性”从枯燥的公式计算转化为可探索的实际问题,激发学生主动探究的兴趣,降低学习难度。

——王靖琦 鸡西市师范附属小学

聚力蓄势待发 续写育人新篇

主题活动虽已落幕,但思考与实践未有穷期。本次阶段成果展示与研讨,既是对前期探索的集中检阅,更是迈向深度实践的崭新起点。它极大地激发了教师们对跨学科教学的热情与信心,明确了未来深耕的方向。在“三年会战”行动计划的持续引领与北师大专家团队的专业支持下,鸡西市基础教育工作者将继续携手共进,将跨学科育人的理念更深切地融入课堂,为培养学生适应未来发展的核心素养、推动区域教育高质量发展注入澎湃动力。(教育心理发展中心)